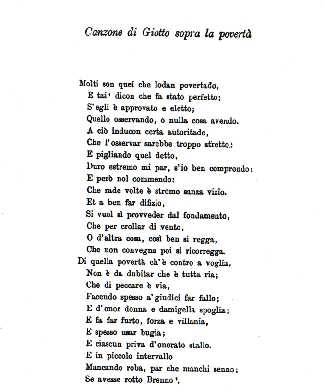

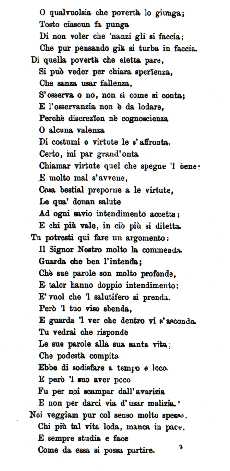

Il testo di una Chançon Giotti pittori de Florentia venne edito per la prima volta da Karl Friedrich von Rumohr nel 1827 sulla base del manoscritto laurenziano Plut. 90 Inf.47. La canzone è conservata da due manoscritti fiorentini - il manoscritto Laurenziano Plut. 90 Inf.47 e il manoscritto Riccardiano 1717 (cc. 6v-7v) - e dall'Urbinate lat. 687 (c. 18r).

Il suo schema (ABbCABbCcDdEeFF) ricorda la dantesca "Io son venuto al punto de la rota". Baldassarri (BALDASSARRI 1997, pp. 373-391) osserva che per una prima analisi del testo ciò che più conta è constatare come ben quattro delle cinque stanze precedenti il commiato siano dedicate alla condanna della povertà scelta come regola di vita. Solo i versi 16-30 si concentrano sulla povertà indesiderata e, in quanto tale, dagli uomini fuggita da ogni mezzo; il resto della canzone costituisce un netto rifiuto dell'ideale francescano di povertà. Il critico inoltre mette in rilievo come la canzone presenti alcuni fra gli aspetti più caratteristici degli scritti antifrateschi, quali l'attacco rivolto all'ipocrisia dei religiosi, la lode del buon senso comune e dello stile di vita laico opposti all'inverosimile rigidità degli ideali francescani. La Chançon Giotti condanna l'ipocrisia come vizio spesso radicato in coloro che si vantano di vivere in esemplare povertà, un tema ripreso nei versi conclusivi tramite l'impiego del diffusissimo topos del lupo travestito d'agnello. Essa si propone al lettore sotto forma di un'appassionata difesa della morale laica basata su una realistica saggezza.

Baldassarri sottolinea come l'attacco antifratesco costituito dalla canzone non sia da ritenersi in contrasto con l'attività artistica svolta da Giotto nelle chiese francescane di Assisi e Firenze. Come è noto, nel corso del XIV secolo uno dei maggiori motivi di dissidio fra Spirituali e Conventuali all'interno dell'ordine francescano concerneva appunto l'interpretazione della regola paupertatis. Giotto operò a Firenze nella chiesa di Santa Croce, i cui frati - appartenenti ai Conventuali - erano favorevoli a un'interpretazione non intransigente del voto di povertà. Il dissidio si risolse con l'allontanamento da Firenze di Ubertino - strenuo oppositore della curiositas picturarum di molti confratelli - e dei suoi seguaci, una drastica conclusione che rese possibile lo sviluppo artistico e architettonico di uno fra i più grandi centri di culto francescano di tutta la penisola. Il critico ritiene legittimo supporre che Giotto abbia voluto intervenire in questa controversia componendo una canzone in cui viene condannata l'ipocrisia di chi promuove un ideale di povertà eccessivamente rigido. Verosimilmente, Giotto scrisse la canzone quando ormai la polemica si era risolta in favore dei Conventuali, e questi, avendo ottenuto il pieno controllo della comunità francescana di Firenze, potevano prendere più agevolmente accordi con le ricche famiglie dei Bardi, dei Peruzzi, degli Alberti e dei Baroncelli per la decorazione di Santa Croce.

L'attribuzione di un testo poetico a un pittore, così Baldassarri, non deve suscitare sorpresa. Esistono vari componimenti di famosi artisti del Trecento e del primo Quattrocento.