Importante è il discorso della cornice, che rappresenta la base di tutta l’opera: senza di essa non avremmo un libro. Secondo il critico formalista russo Viktor Sklovskij esistono tre tipi fondamentali di incorniciamento (Picone, Preistoria:95,96):

1. racconti per ritardare il compimento di un’azione più in particolare rimandare un’esecuzione capitale, la morte del protagonista della storia principale;

2. racconti per provare una certa idea, più in particolare per ammaestrare un allievo, di solito di estrazione regale;

3. racconti in itinere, per intervallare le tappe o per alleviare il tedio del viaggio.

Questo terzo tipo di incorniciamento viene direttamente implicato nella VI, 1.

La novella di Madonna Oretta è posta in posizione strategica: esattamente al centro della centuria. La posizione non è casuale in quanto la stessa fornisce la chiave di lettura del Decameron e può essere considerata come avente funzione di rafforzamento rispetto alla cornice per due motivi:

1. tratta di come narrare o meglio di come non narrare una storia. Per questo viene definita "meta-novella", in altre parole, è una novella che tratta la narrazione di una novella (ars narrandi);

2. riproduce come una miniatura le condizioni di vita dell’allegra brigata descritte nella cornice (Picone, Preistoria:103)

a. «La quale [Madonna Oretta] per avventura essendo in contado, come noi siamo»;

b. «andando per via di diporto insieme con donne e con cavalieri»;

c. i personaggi nella novella raccontano storie per intrattenersi: «io vi porterò, gran parte della via che a andare abbiamo, a cavallo con una delle belle novelle del mondo»;

d. la novella che il cavaliere tenta di raccontare è scelta fra le bellissime: «da sé era bellissima».

Come il cavaliere intende allietare il viaggio di Madonna Oretta raccontandole una novella, così i nostri dieci novellatori hanno come scopo quello di "rendersi la vita sopportabile" e dimenticare la peste. L’arte di saper raccontare viene così a coincidere con l’arte di saper vivere e di saper amare. Boccaccio ci rammenta il potere della parola sulla realtà mediante l’esempio negativo dell’effetto doloroso che il raccontare mal compostamente del cavaliere provoca su Madonna Oretta (si veda, a questo proposito, la sua reazione psicosomatica:

«Di che a Madonna Oretta, udendolo, spesse volte veniva un sudore ed uno sfinimento di cuore come se, inferma, fosse stata per terminare».)

Se il cavaliere della VI,1 ha un livello di eloquenza molto basso, come polo opposto abbiamo nella VI,10 Frate Cipolla, esempio di alta eloquenza. Notiamo quindi un crescendo di eloquenza dalla prima all’ultima novella della Sesta Giornata. A conferma di questa antitesi tra le due novelle, il critico Bruno Porcelli (1997:72) elenca altri elementi:

|

a) novella breve vs novella lunga

|

|

b) donna vs uomo

|

|

c) motto rapido vs discorso di misura eccessiva

|

|

d) ambiente aristocratico vs ambiente plebeo

|

|

e) riferimenti culti vs credenze folcloriche

|

|

f) campagna vs borgo (in particolare castello)

|

La prima novella della sesta giornata non è semplicemente una metanovella, e questo ce lo lascio intendere lo stesso Boccaccio, oltre che per il posto di forte rilievo assegnato alla stessa, proprio al centro di tutto il Decameron, anche per il particolare esordio con cui Filomena (il cui nome significa: amante del canto (Picone, Lessico:52)) introduce il racconto:

«Giovani donne, come ne’ lucidi sereni sono le stelle ornamento del cielo e nella primavera i fiori de’ verdi prati e de’ colli i rivestiti albuscelli, così de’ laudevoli costumi e de’ ragionamenti belli sono i leggiadri motti; li quali, per ciò che brievi sono, tanto stanno meglio alle donne che agli uomini quanto più alle donne che agli uomini il molto parlar si disdice. È il vero che, qual si sia la cagione, o la malvagità del nostro ingegno o inimicizia singulare che a’ nostri secoli sia portata da’ cieli, oggi poche o non niuna donna rimasa ci è la qual na sappia ne’ tempi opportuni dire alcuno o, se detto l’è, intenderlo come si conviene: general vergogna di tutte noi.» (Branca, 1980:717)

Questo esordio riproduce quasi parola per parola, con qualche leggera variante, l’esordio pronunciato da Pampinea al principio della decima novella della prima giornata:

«Valorose giovani, come ne’ lucidi sereni sono le stelle ornamento del cielo e nella primavera i fiori ne’ verdi prati, così de’ laudevoli costumi e de’ ragionamenti piacevoli sono i leggiadri motti; li quali, per ciò che brievi sono, molto meglio alle donne stanno che agli uomini, in quanto più alle donne che agli uomini il molto parlare e lungo, quando senza esso si possa far, si disdice, come che oggi poche o niuna donna rimasa ci sia la quale o ne ‘ntenda alcun leggiadro o a quello, se pur lo ‘ntendesse, sappia rispondere: general vergogna è di noi e di tutte quelle che vivono.» (Branca, 1980:116)

La ripetizione è stata senza dubbio voluta dal Boccaccio. Filomena, infatti, conclude il suo esordio ricordando quello di Pampinea: «Ma per ciò che già sopra questa materia assai da Pampinea fu detto, più oltre non intendo di dirne». (Branca,1980:717)

Il rapporto fra i due esordi va considerato, anzitutto, oltre che in funzione del rapporto delle due novellatrici (Filomena è la fedele di Pampinea), anche alla luce delle due novelle. Quella raccontata da Filomena (VI,1) fornisce, come abbiamo visto, un esempio dell’abilità delle donne d’un tempo di saper dire a proposito un bel motto. Identico è il tema della novella raccontata da Pampinea. Costei, però, dopo essersi soffermata a lungo sulla questione dei bei motti e sulle ragioni della sopravvenuta incapacità delle donne di oggi (a differenza di quelle di un tempo) di servirsene, dà un esempio del contrario, riferendo l’episodio di una gentildonna bolognese del bel tempo andato, la quale, volendo mottegiare maestro Alberto, fu da lui abilmente messa a posto:

«Così la donna, non guardando cui motteggiasse, credendo vincer fu vinta: di che voi, se savie sarete, ottimamente vi guarderete»(I 10,20).

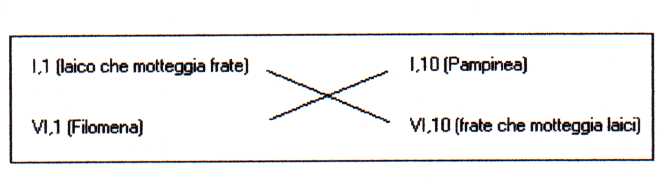

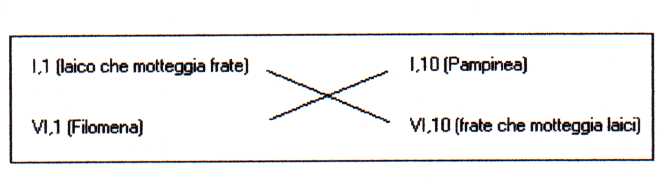

Le due novelle sono, dunque, simmetriche. Esse forniscono due esempi opposti dello stesso tema: la decima novella della prima giornata, l’esempio di un’eccezione alla regola enunciata nell’esordio; la prima novella della sesta giornata, un esempio diretto, a conferma della regola stessa. La ripetizione dell’esordio stabilisce uno stretto legame fra le due novelle ed un rapporto di reciproca integrazione. Simmetriche per quanto riguarda il contenuto, lo sono anche per la loro collocazione: quella raccontata da Pampinea ultima della prima giornata, e quella raccontata da Filomena prima della sesta giornata. Vien naturale, a questo punto, di pensare alle altre due novelle che delimitano le due giornate, la prima della prima giornata e l’ultima della sesta. Si riscontra che anche queste due – la novella di Ser Cepparello e quella di frate Cipolla – presentano una somiglianza e un identico tema: la prontezza e l’abilità nel far uso della parola per ingannare il prossimo da parte die due protagonisti, i due massimi eroi della menzogna in tutto il Decameron. Si viene ad istituire così un rapporto simmetrico, a chiasmo, fra le due giornate, anche se non tutte le novelle della prima trattano di motti, e fra le quattro novelle: la prima della prima giornata corrisponde all’ultima della sesta, e la prima della sesta giornata all’ultima della prima.

Se la prima giornata costituisce l’esordio generale del Decameron, la sesta giornata, che riprende esplicitamente il tema della prima, costituisce un nuovo esordio, quello della seconda parte dell’opera. La ripresa del preambolo della I,10 in quello di VI,1, sottolineata fortemente dal Boccaccio con la ripetizione delle stesse parole, indica, quindi, chiaramente ed intenzionalmente, "una ripresa dal punto di vista di tutta l’opera" (Stewart, 1976:33).